Granada es una pequeña nación insular ubicada al norte de Trinidad y Tobago y al sur de San Vicente y Las Granadinas, en pleno mar Caribe. Como muchos de los territorios antillanos, estuvo bajo la égida del Reino Unido hasta el 7 de febrero de 1974, cuando obtuvo su independencia.

Pocos años después, la situación daría una vuelta de tuerca en una dirección que la Casa Blanca estimó demasiado peligrosa y que habría de desembocar en una nueva intervención armada del país norteamericano en el Caribe.

"Esta es una independencia que de alguna forma está articulada con lo que se ha conocido como el 'Commonwealth', [la] mancomunidad de naciones británica […]. No hablamos de una autonomía en pleno, sino más bien como de crear gobiernos autónomos, pero que al nivel de la investidura del Estado siguen estando atados a lo que es el Reino británico", matiza el historiador venezolano Carlos Franco Gil, coordinador del área de postgrado del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), en entrevista concedida a RT.

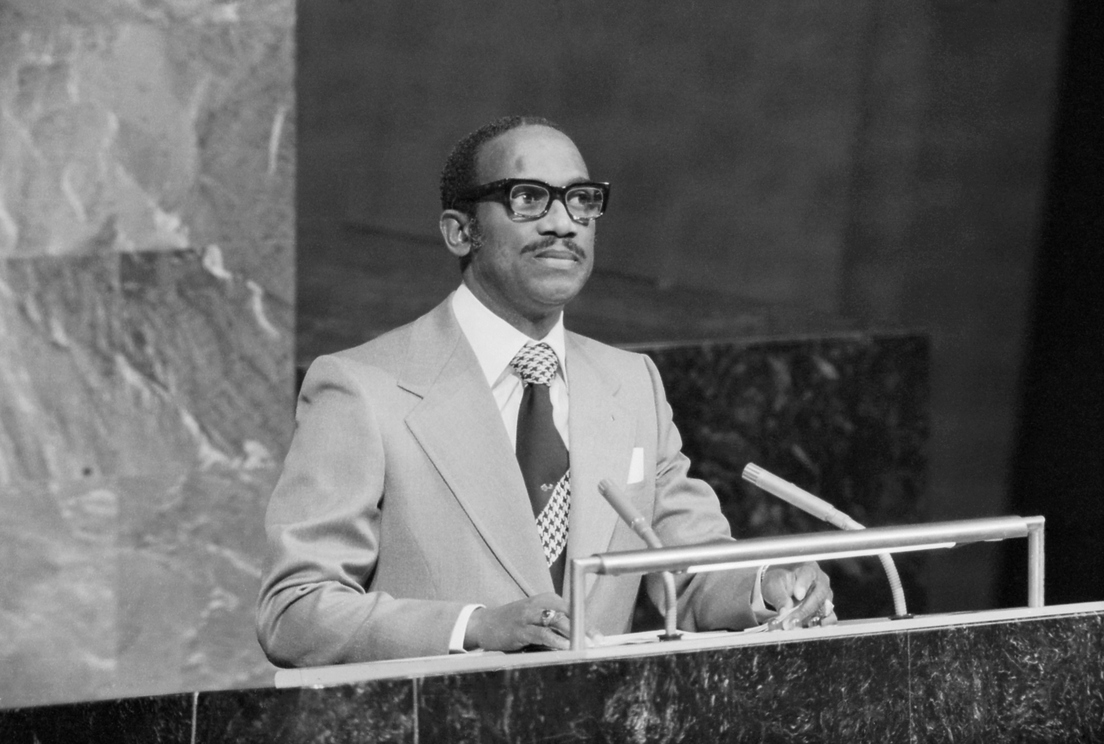

Bajo esas condiciones y tras la ruptura parcial de los lazos con la metrópoli colonial, se instaló en esa isla un Gobierno liderado por el sindicalista Eric Gairy, fundador del Partido Laborista Unido de Granada, quien acumulaba una dilatada experiencia parlamentaria y había ejercido el cargo de primer ministro desde 1967.

Como sucedió con la mayor parte de los procesos de descolonización que tuvieron lugar entre las décadas de 1950 y 1970, la Guerra Fría que libraban EE.UU. y la Unión Soviética también funcionó como telón de fondo en Granada. De manera tal que, aunque Washington no estaba directamente involucrado, sí quería impedir a toda costa que otro Gobierno caribeño se sumara a la órbita de Moscú, y la administración de Gairy ofrecía garantías en esa dirección.

Empero, en 1979, Maurice Bishop, líder de la agrupación marxista Movimiento Nueva Joya (NJM, por sus siglas en inglés), encabezó un golpe de Estado incruento para deponer a Gairy, con el propósito de adelantar un ambicioso programa de reformas sociales que contrastaba con el interés del líder laborista, enfocado en transformar rápidamente una economía agrícola a una basada en el turismo.

Para las autoridades estadounidenses, la ventana de oportunidad para ejecutar una invasión militar se abriría en octubre de 1983, cuando Bishop fue depuesto. No obstante, se trataba de un plan que se vislumbraba en el horizonte antes de que ese evento tuviera lugar, y que no se explica sin considerar la mezcla de circunstancias internas que favorecieron la por entonces relegada práctica de intervención militar foránea en el continente.

Tensiones acumuladas

La disputa entre los marxistas encabezados por Bishop y el laborismo de Gairy comenzó antes de la independencia. En 1974, el NJM intentó forzar la salida del primer ministro mediante manifestaciones populares. No lo consiguió y, antes bien, durante los años siguientes, la represión arreció y el Gobierno aumentó su control sobre los medios de comunicación y otras vías de expresión, al punto de prohibir el perifoneo callejero en favor del NMJ.

"El fracaso del NJM en derrocar a Eric Gairy mediante protestas masivas en 1974 obligó a sus líderes a participar en las elecciones parlamentarias, a pesar de que consideraban que el proceso electoral era 'lamentablemente deficiente'", refiere el historiador John Angus Martin.

Aunque esos comicios, pautados para 1976 y celebrados en condiciones desventajosas para la oposición, no se tradujeron en una victoria electoral para la coalición que encabezaba Bishop –que sin embargo cosechó cerca de 49 % de los votos–, sí dejaron establecido que el bloque que adversaba a Gairy era fuerte, que contaba con un gran arraigo popular y que pretendía seguir disputando el poder.

Así, apunta Martin, "para 1979, muchos creían que 'el Parlamento se había convertido en una parodia, con Gary siempre como protagonista', y la oposición, bajo el mando de Bishop, en un reticente reparto secundario". Para el experto, el funcionamiento del modelo político granadense, émulo del británico, "se había convertido en una caricatura", al tiempo que "reflejaba las debilidades inherentes de dicho modelo".

A la larga, la ausencia de representatividad de un grupo político que no era una pequeña minoría, acabó por decantar la balanza hacia el inusual golpe de Estado de marzo de 1979, donde destacó la ausencia de violencia y de bajas que suelen caracterizar a este tipo de eventos.

"Este movimiento, en la medida que toma el poder de una forma no violenta a pesar de ser, digamos, historiográficamente concebido como un golpe de Estado, un golpe de Estado incruento, o sea, que no generó bajas, que no generó mayor estrago; un golpe, una toma del poder con un gran apoyo popular, inició una agenda precisamente de dar a la población, digamos, las mejores condiciones posibles, tomando en consideración lo que es Grenada", abunda por su lado Franco Gil.

¿Cambiarlo todo?

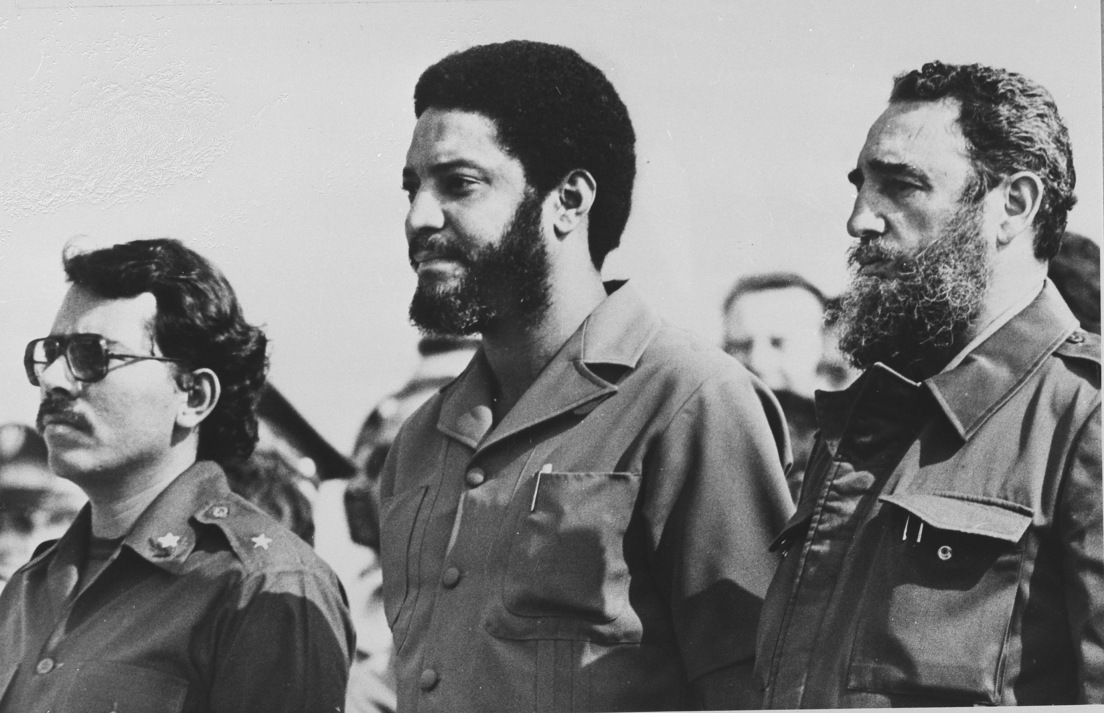

A la usanza de los tiempos, la orientación marxista-leninista del NJM y del propio Bishop venía aparejada de propuestas de transformación radical del orden existente, que tenían como ejemplo más cercano la Cuba de Fidel Castro y, de seguidas, la gesta de los sandinistas en Nicaragua, que triunfaría apenas unos meses después.

No obstante, la mejora en las condiciones de vida bajo el ideario de "revolución socialista" que planteaba Bishop, suponía apenas la puesta en marcha de asuntos como la inversión en obras de infraestructura o la ampliación del acceso a la salud y a la educación, cosas que, vistas en su contexto, no necesariamente se traducirían de inmediato en cambios profundos en la estructura social del país isleño.

Pese a ello, Bishop fue rápidamente satanizado en la prensa occidental, lo cual, en criterio de Franco Gil, abonó decisivamente para que otras naciones de la región, donde el dominio de Washington estaba consolidado, se hicieran a un lado y decidieran dejarlo sin más apoyo efectivo que el de La Habana y Managua.

"El tema es cómo los medios de comunicación y la narrativa que se hace desde EE.UU. van creando esa figura de Bishop como un dictadorzuelo caribeño, autor de todos los desmanes que para la época se dibujan en torno a lo que es la alternativa socialista y comunista. Hay allí toda una construcción mediática sobre lo que está pasando en Grenada, que construyen [el relato de] un gran villano", puntualiza el especialista.

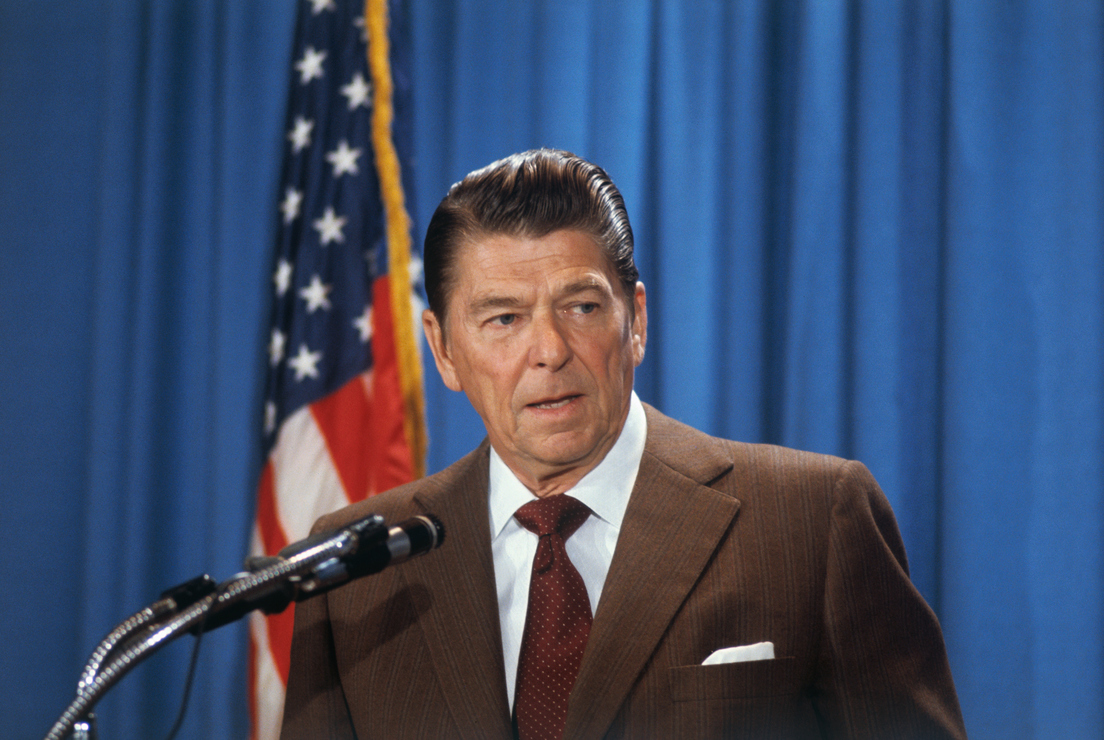

La era Reagan

Si bien durante la administración de Jimmy Carter (1977-1981) las acciones de la Casa Blanca sobre Granada se centraron en la vigilancia cercana, el desprestigio mediático y los cercos diplomáticos en el área latinoamericana y caribeña, ello habría de cambiar con la llegada al poder del republicano Ronald Reagan (1981-1989) y su doctrina de política exterior, conocida a posteriori como 'reaganismo'.

"El 'reaganismo' termina siendo una expresión de lo que yo he calificado como […] una doctrina que tiene como quintaesencia fundamental lo que es la expansión, y que ve a la América Latina […] como una especie de patio trasero, por un lado", y por el otro como "una especie de área vital", refiere Franco Gil a RT.

De este modo, la figura que de Bishop se hace en la era Reagan ya no es solo indeseable, sino que se entiende como una suerte de semilla que, dejada a su aire, sería capaz de expandir el comunismo en el hemisferio occidental. Por ello, la potencia norteamericana se impuso a sí misma la necesidad de conjurar a través de cualquier método, incluyendo la vía armada, la amenaza de una nueva Cuba en el Caribe, pese a que su última intervención en esta parte del mundo databa de 1965, cuando el blanco fue República Dominicana.

Entretanto, para 1983, la correlación interna de fuerzas había cambiado dentro de Granada. El ala militar, que inicialmente apoyó a Bishop en la toma del poder, toma distancia y asume posturas más ortodoxas. La tensión acumulada por el desplazamiento de los mandos castrenses dentro del Gobierno, acabó por derivar en otro golpe de Estado.

"Cuando ocurre el golpe del 83 contra Bishop, precisamente lo lleva a cabo [el viceprimer ministro] Bernard Coard, que en la coalición del gobierno era del ala militarista que de alguna forma había sido relegada por Bishop desde el 79. Hay entonces como una sobrealerta, por así decirlo, en los EE.UU.", sintetiza Franco Gil.

Mezcla mortal

Bishop y otros altos miembros de su administración fueron detenidos por las fuerzas leales a Coard el 13 de septiembre de 1983. El evento se tradujo en una suerte de cortocircuito, no esclarecido, en las relaciones con Cuba, la Unión Soviética y su órbita de influencia, como también con países no alineados que simpatizaban con el movimiento granadense.

Apenas seis días más tarde, una revuelta popular consiguió que el primer ministro y sus colaboradores recobraran la libertad. Sin embargo, el golpe no estaba conjurado y tropas a cargo del general Houdson Austin, leal a Coard, los capturaron y los ejecutaron. Austin tomó el poder y en Washington consideraron que era el momento propicio para intervenir militarmente. Había, por tanto, que construir pretextos que justificaran la invasión.

En primer lugar, aprovecharon la coyuntura para reflotar la denuncia de que el aeropuerto de Point Salines, que se construía en Grenada con ayuda de internacionalistas cubanos, tenía fines militares y no civiles, pese a que Bishop y otros voceros habían desmentido esa afirmación en reiteradas ocasiones. En concreto, desde EE.UU. aseguraron que podría servir para alojar armamento cubano o soviético, una aseveración que luego se demostraría totalmente falsa.

En un segundo alegato, Washington proclamó la necesidad de garantizar la seguridad de unos 600 estudiantes estadounidenses de la Escuela de Medicina de la Universidad de St. George, supuestamente comprometida por la inestabilidad política.

Lo descrito, más la retórica anticomunista propia del 'reaganismo' y el pedido de intervención de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), se constituyeron en motivos para que el 25 de octubre de 1983, el Ejército estadounidense pusiera en marcha la 'Operación Furia Urgente', que implicó el despliegue de unos 7.000 efectivos militares, si se incluyen las tropas de la propia OECO.

La resistencia fue mínima. Aunque se registraron algunos combates por parte de los militares liderados por el Gobierno de facto, EE.UU. controló enteramente la isla el 2 de noviembre de 1983. Así, desplazó a Houston Austin e instaló un liderazgo pro estadounidense hasta el año siguiente, cuando tuvieron lugar unas elecciones en las que venció el conservador Herbert Blaize.

La acción también dejó en evidencia que no había presencia armada cubana, como sostuvo Washington. En su lugar, quedó claro que los colaboradores enviados por el Gobierno de Fidel Castro solo participaban en la construcción del aeropuerto de Point Salines y en misiones médicas. Tras ser apresados por las tropas estadounidenses, fueron devueltos a su país.

La invasión a Granada consolidó la posición de la Casa Blanca en el Caribe y envió a los otros gobiernos de la región una clara advertencia que, tristemente, no ha quedado en el pasado: "Si contravienen los intereses de EE.UU., EE.UU. se reserva el derecho de intervenir en cualquier país de la forma que lo estime conveniente, incluida la vía militar", advierte Franco Gil.

La lección no ha sido olvidada, y el historial de invasiones e injerencias estadounidenses en América Latina es fiel recordatorio de ello. No obstante, a diferencia de otras acciones anteriores y posteriores, la 'Operación Furia Urgente' ha quedado relegada a un pasmoso olvido, particularmente en los países hispanohablantes, donde el nombre de Maurice Bishop dice poco a cada vez menos gente.

Sobre esto último, Carlos Franco Gil destaca que desde el "mundo hispano" la noción del Caribe se circunscribe a aquellas naciones con las que se comparte una lengua común, como Cuba, República Dominicana o Puerto Rico, lo que limita fuertemente la capacidad de comprender la diversidad histórica, social y antropológica de esa zona, geográficamente muy cercana pero culturalmente alejada.

Para luchar contra la desmemoria, puntualiza el especialista, hay que abandonar los marcos mentales basados en las delimitaciones construidas por los centros de producción de conocimiento en Occidente y empezar a mirarnos hacia dentro, en nuestras propias complejidades.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!